En México es común afirmar que “se ha normalizado la violencia” y que “ya nada nos sorprende”. Sin embargo, esta frase hecha no basta para describir los efectos de la violencia crónica que atraviesa al país. La normalización no es sólo un estado emocional —apatía, insensibilidad, indiferencia— sino un proceso estructural que produce y reproduce aquello que pretende explicar. Cuando algo se vuelve “normal”, pierde su espesor moral y político: sus causas se desdibujan, sus dimensiones se vuelven opacas y el fenómeno deja de interpretarse como injusticia para convertirse en mera condición social. Esta pérdida de perspectiva erosiona la empatía y desplaza el análisis colectivo hacia la lectura individual del caso aislado.

Slavoj Žižek (2009) denomina violencia objetiva a la violencia estructural que sostiene el orden social y que, por ello, permanece invisible. Es la violencia inscrita en las formas de organización económica y política, en las relaciones de explotación y dominación, y en los lenguajes que definen lo aceptable y lo inadmisible. Esa violencia, al ser parte de la normalidad, rara vez se reconoce como tal. Se vuelve el marco desde el cual interpretamos todos los demás hechos. En esa lógica, la naturalización de la violencia —como de la pobreza— no es una distorsión moral circunstancial; es una herramienta que preserva el orden existente.

Michel Foucault profundiza esta idea al señalar que el poder no sólo reprime: modela la percepción, define qué dolores “tocan” y qué violencias son tolerables. Así, fenómenos estructurales terminan reinterpretándose como fallas individuales. La carga se desplaza del sistema a la persona. Este desplazamiento cierra el círculo de la normalización: si el origen es individual, la solución también lo será; y al cancelar el análisis estructural, se inhibe la posibilidad de acción colectiva y se diluye la empatía comunitaria.

La experiencia mexicana ilustra bien este proceso. Desde 2006, autoridades de diversos niveles y partidos han insistido en que la violencia atroz es un asunto de “gente mala” vinculada con grupos criminales, y que quienes “no se meten con ellos” están a salvo. Ese discurso crea la figura de un otro peligroso ajeno a la ciudadanía “de bien”, lo que simplifica el fenómeno y lo reduce a decisiones personales. La violencia deja de ser un problema público y se transforma en una tragedia privada, atribuida a rasgos individuales: ambición, temeridad, sociopatía. Esta narrativa actúa como mecanismo de despolitización del sufrimiento.

Esto no significa que los factores individuales no importan, sino que su prevalencia en el discurso desplaza a los factores sistémicos. Un ejemplo reciente fue la identificación del presunto responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, un joven de 17 años nacido y criado en medio de la guerra contra el narcotráfico. Su caso se discutió como desviación personal, no como síntoma de una generación entera formada bajo condiciones de militarización, criminalidad y precariedad. Al invisibilizar los determinantes estructurales, el debate público renuncia a pensar soluciones colectivas y se repliega a la lógica del mérito individual: “yo también crecí viendo violencia y no soy asesino”. Esa narrativa, cómoda pero falsa, absuelve al sistema y culpabiliza a la víctima.

A este marco se suma la forma en que se usan las estadísticas delictivas. En México, como en otros países, la cuantificación se ha convertido en el principal —cuando no único— indicador para evaluar la violencia. Esta práctica es útil y necesaria, pero limitada. Los datos de homicidio, en particular, suelen presentarse como prueba del éxito o fracaso gubernamental. La insistencia oficial en destacar reducciones marginales —un “menos que el año pasado”— funciona como consuelo estadístico, aunque en muchas regiones la violencia extrema continúa y muta. Esta reducción discursiva alimenta la normalización: si hay menos homicidios, parecería que lo demás puede esperar. Pero lo demás —desapariciones, tortura, fosas clandestinas, masacres— es lo que define la dimensión real de la violencia.

Organizaciones como Causa en Común han tratado de romper esta inercia mediante la documentación de lo que llaman violencia atroz, a partir de un registro sistemático de notas periodísticas. Su base de datos incluye casos con signos de tortura, mutilación o destrucción de cuerpos, masacres (tres o más víctimas en un mismo evento), violencia contra niñas, niños y mujeres, ataques contra personas que desempeñan actividades públicas, así como hallazgos de fosas clandestinas. Este tipo de ejercicios reintroducen en el debate público aquello que la normalización pretende borrar. Llamar “atroz” a la violencia no es inflamar el lenguaje: es restituirle su magnitud moral y política.

Porque la violencia atroz no es obra de individuos aislados, ni de personajes caricaturescos como los de las series policiacas. Se trata de un fenómeno complejo en el que convergen actores legales e ilegales: grupos criminales, funcionarios públicos, empresarios, redes de corrupción y estructuras que operan en conjunto para mantener control territorial y obtener rentas. En este entramado, la violencia no es un exceso, sino un instrumento de poder. Sin esta perspectiva estructural, la ciudadanía es empujada a la indiferencia o al juicio moral individual, sin herramientas para exigir responsabilidades a las instituciones.

Hoy enfrentamos un riesgo más profundo: la normalización de la normalización. La violencia extrema ya no sólo se vuelve parte del paisaje; su normalización también se vuelve incuestionable. Esta doble capa de acostumbramiento obstaculiza cualquier discusión seria sobre las causas sistémicas de la violencia. Que en los primeros seis meses del año Causa en Común haya registrado al menos 704 asesinatos con tortura, 260 mutilaciones o descuartizamientos, 200 masacres y 156 fosas clandestinas debería detonar una conversación nacional. No lo hace. Y no sólo por la saturación emocional o el deseo individual de evitar el horror, sino porque las estructuras de poder del país —políticas, criminales, mediáticas— operan para minimizarlo. Un país que normaliza la violencia y, además, normaliza su propia normalización, queda atrapado en un ciclo de imposibilidad política.

Sin embargo, como recordaba Aristóteles, la política es el arte de lo posible. La violencia atroz no es un destino manifiesto. Pero lo que no se nombra no existe. Si queremos transformar la situación actual, debemos empezar por reconocer el elefante en la habitación: la violencia en México es, ante todo, un fenómeno estructural sostenido por redes de poder que se benefician de su continuidad. Señalarlo no implica negar los factores individuales, sino ubicarlos dentro del sistema que los produce y los amplifica.

Desnormalizar la violencia requiere recuperar la dimensión colectiva: reconstruir la capacidad de empatía, devolver sentido político al sufrimiento y asumir que la ciudadanía no es sólo un agregado de individuos, sino una comunidad con agencia. Nombrar la violencia —y nombrarla con precisión— es el primer paso para imaginar un país en el que la atrocidad deje de ser el orden de las cosas.

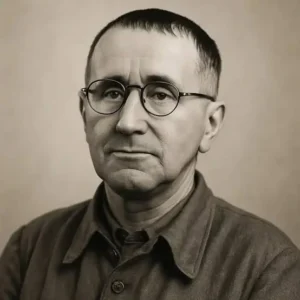

Angélica Canjura

Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y politóloga por la UNAM. Investigadora en la OSC Causa en Común y coordinadora del estudio “Galería del Horror. Atrocidades registradas en medios de comunicación”. Lo escrito aquí es a título personal y no refleja la postura de las instituciones afiliadas.